肝胆地理①丨新民大街:在历史的经纬里,触摸肝胆的温度

开栏语

当一条老街的青石板被晨光重新擦亮,当一栋栋老建筑在岁月里舒展新的褶皱,我们总忍不住追问:脚下的土地曾见证过怎样的故事?

《肝胆地理》栏目由此启程。我们憧憬沿着城市的街巷肌理,寻找吉林省肝胆病医院与这片土地交织的记忆——从1934年的雏形初现,到如今的现代化专科医院,三迁其址,五易其名,它的年轮里不仅刻着一家医院的成长,更藏着一座城市的阵痛与重生,一个民族的坚韧与希望。

首期,我们从新民大街出发。这条刚刚焕新开街的百年老街,虽不是医院的旧址所在,却像一幅铺展的历史长卷,将医院最初的命运轨迹,温柔而深刻地纳入其中。

这里的每一块砖石都在述说:这座城市的医疗史,从来不是孤立的片段。从殖民时期的屈辱,到新中国成立后的重建,再到如今的蓬勃发展,吉林省肝胆病医院的成长与新民大街的变迁,早已刻进同一段历史的经纬。

老街新生:当历史的门扉重新敞开

总能让人想起“流动的史诗”

灰砖绿瓦的老建筑与沿街的梧桐叶低语

咖啡馆的香气混着街角的书香漫出来

穿校服的学生与举着相机的游客擦肩而过

这里是长春最特别的存在:

1445米的长度

装得下伪满时期的政治风云

盛得下新中国的建设激情

如今又盛满了市井的烟火气

2025年的开街

像给这条老街卸下了最后一道枷锁

曾经象征殖民统治的“政治心脏”

如今拆去围墙

把青砖、琉璃瓦、红墙

变成了市民触手可及的历史课本

建筑会老去,但历史永远鲜活

就像新民大街上的每一栋楼

都在以自己的方式讲述“变与不变”

变的是门牌上的名字、墙内的故事

不变的是砖石里沉淀的时光

是这片土地从屈辱到奋起的倔强

同一缕阳光下的阴影:记忆中的1934

站在新民大街中段回望

总能看见历史的双重镜像

街旁的“伪满国务院旧址”

如今是医学院的课堂

穿白大褂的学子在这里研读解剖学

而90年前

这里曾是日本侵略者统治东北的中枢

每一块砖都浸透着殖民的野心

就在这条街的辐射范围内

1934年的西安大路上

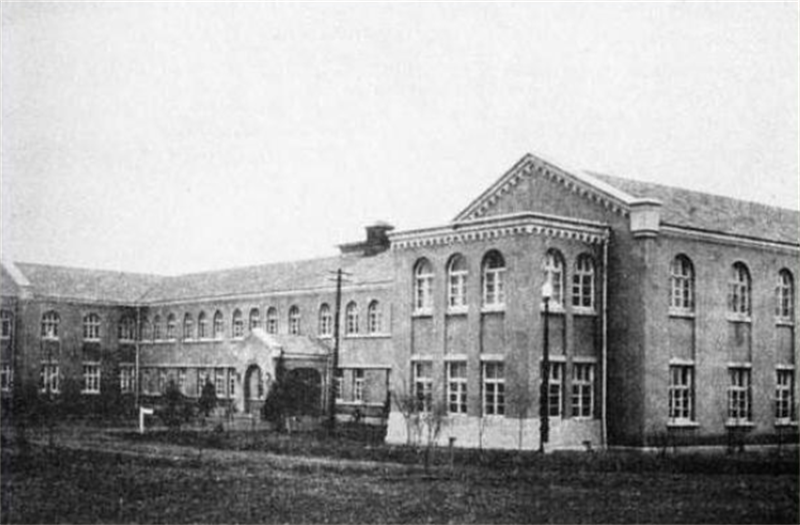

另一栋钢筋混凝土结构建筑悄然立起

这就是“满铁新京医院传染病栋”

3年后这所医院更名为“千早医院

成为吉林省肝胆病医院的雏形

它是日本侵略者

维护政治经济利益的手段

是掩藏在“医疗”幌子下的

人体实验基地

在“传染病防控”的名义下

藏着对中国人民的残酷掠夺

同一时期的新民大街

正被规划为“新京”的政治中轴线

街旁的官厅建筑拔地而起

西安大路上的这栋小楼

与它们共享着同一片被侵占的天空

却书写着另一种形式的压迫

以“健康”为名的控制

从阴影到光明:当“肝胆”遇见新生

历史的转折

总在不经意间撕开裂缝

让光涌进来

1945年,日本侵略者投降

新民大街上的伪满建筑

迎来命运的拐点

1948年长春解放

“千早医院”也终于挣脱殖民枷锁

被人民政府接收

更名为“长春市立传染病院”

战争破坏的创伤渐渐修复

医院的宗旨被彻底改写

从为侵略者服务

变为“为人民健康服务”

这种转变

与新民大街的新生

形成了奇妙的呼应

街旁的“伪满军事部旧址”

变成了白求恩医院

“伪满司法部”旧址成了医学部的课堂

曾经的殖民工具

如今都成了守护生命的阵地

而我们的医院

也在这样的时代浪潮中

一步步明确了自己的使命

聚焦肝胆疾病,护佑百姓安康

“肝胆”二字

从此有了千钧的重量

它不仅是医学上的器官名称

更成了一种象征

就像新民大街拆掉围墙后敞开的怀抱

医院也以“肝胆相照”的赤诚

接纳每一位患者

就像老街在历史中沉淀的坚韧

医院也在防治肝病

攻克难题的路上

写下属于自己的担当

街路漫漫,肝胆相照

如今再踏上新民大街

梧桐的影子在地上流动

老建筑的墙面上

阳光与树影交错出时光的纹路

街角的年轻人举着手机尽情拍摄

老人俯下身子

给孩子讲过去的故事

新民大街上的秋风飒飒

所谓历史,从来不是冰冷的文字

而是能被触摸的温度

是老建筑砖缝里的风

是医院走廊里的脚步声

是一代代医者“治病救人”的誓言

是一个民族从苦难中站起的力量

预告:下一期,我们将走进西安大路,探寻医院雏形“千早医院”的旧址,去触摸那段更具体的过往。老街不语,却见证所有。而我们,愿做历史的传声筒,把“肝胆”的故事,讲给每一个热爱这座城市的人听。