取经德国·心念肝胆丨查房时的严谨与暖,电车上的乡愁与念

来汉诺威医学院的这几周,日子像被校准过的时钟,走得规整又扎实。而最让我印象深刻的,是每天清晨围绕“患者”展开的那些细碎日常——藏在守时里的严谨,裹在交流中的温暖,都一点点刷新着我对德国同行“诊疗细节”的认知。

高效晨会

汉诺威医学院的医护人员好像都带着“早起基因”。医生基本每天早7点就到了医院,护士更早些,6点多就能在病区里看到她们忙碌的身影。每次我7点前赶到科室,总能看到医生们围在电脑前,对着患者的病历、化验报告仔细梳理,然后打印出一份份清晰的住院患者病情摘要。

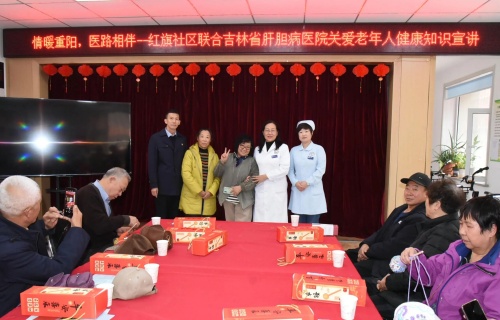

这份“提前准备”的习惯,让我想起咱们吉林省肝胆病医院的同事们,为了早上能更高效地沟通病情,不少医生也会提前到岗整理资料,只是在这里,这份“提前”被更清晰地纳入了日常流程,成了每个人默认的准则。7点30分,早会准时开始,分秒不差。会上先是复盘前一天的手术,每个参与的医生都会坦诚地说出自己的观察和想法,哪怕是很小的细节改进建议,也会被认真记录下来;接着再讨论当天的手术安排,一一明确。看着这一幕,我忽然想到咱们老祖宗说的“温故而知新”和“知己知彼 百战不殆”——这不正是对诊疗过程最好的注解吗?

医患温情

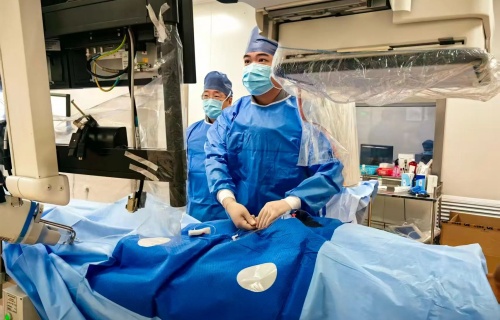

早会大概半小时结束,之后就跟着科室主任去查房。他们有三个普通病区和一个重症监护病区。查房时没有匆匆而过的敷衍,科室主任会站在病床旁,弯着腰跟患者慢慢聊,就像老朋友一样拉家常。患者也格外信任医生,有疑问会直接说,有顾虑也会坦诚讲,没有丝毫拘谨。看着这样的医患互动,我心里莫名升腾起暖暖的感觉。

更有意思的是每个病区里的Cafeteria(自助咖啡角)。这里摆着咖啡机、矿泉水,还有小点心,医生、护士和患者都能免费取用。查房间歇,常有医生端着咖啡站在走廊里,继续讨论刚才患者的治疗方案;也有患者端着咖啡走过来,笑着跟我们打招呼。晨光透过窗户洒在每个人的身上,咖啡的香气飘在空气里,那种氛围既温馨又自在。

轨上乡愁

忙完一天的工作,我习惯乘坐有轨电车回住处。车轮碾过铁轨的“哐当哐当”声一响起,思绪就会不自觉地飘回长春。汉诺威的电车车身是简洁的配色,跟我们的54路有轨电车很像;轨道嵌在马路中间,和自行车道、人行道隔着清晰的标线,规整却不生硬。最让我亲切的是站台——地上的站点多是简易的金属架,立着一块蓝色牌子,写着线路和到站时间,这简直和54路的站台一模一样。每次等车时,听到车门“哗啦”一声打开,我都忍不住愣神,总觉得下一秒会传来熟悉的中文报站声:“景阳大路站到了,请乘客带好随身物品,准备下车……”

看着窗外掠过的欧式建筑,听着耳边陌生的德语报站,我却总能在“哐当”的车轮声里,触摸到家乡的温度。汉诺威的电车窗外是尖顶的哥德式建筑,54路的窗外是长春的老厂房和杨树;汉诺威的电车带着我穿梭在异国的街道,54路的电车曾载着我去医院上班、去社区义诊。

这份“慢”与“稳”,成了他乡与故乡最温柔的连接,让想家的情绪,在车轮的节奏里,悄然有了安放的地方。而这份对家乡的牵挂,也让我更坚定了学习的决心——要把德国同行的前沿技术与严谨温暖带回吉林省肝胆病医院,让我们的患者也能感受到这样的诊疗温度,让我们的医院在细节磨砺中不断成长。