经典案例丨无惧挑战携手破局,肝衰竭患者重启健康人生

60岁的卢女士(化名)从未料想,有一天自己竟会陷入肝衰竭中期与胆总管儿结石伴化脓性胆管儿炎的多重困境中。甚至连常规麻醉手术都无法进行,生命一度岌岌可危。所幸,吉林省肝胆病医院的医疗团队通过MDT(多学科协作),为她量身定制并实施了行之有效的救治方案。

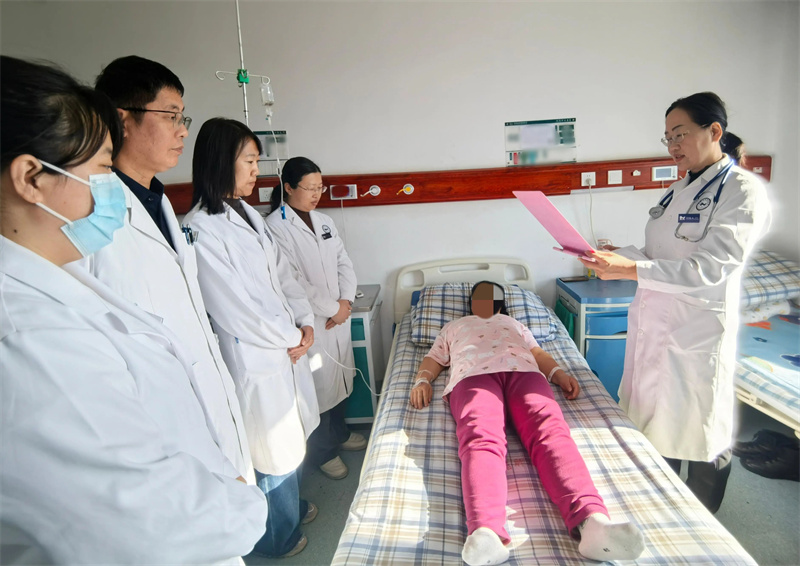

肝病内科七疗区主任闫焕杰与院内各学科专家迎难而上,在生命的禁区筑起了一道坚不可摧的守护屏障,最终助卢女士化险为夷。

肝衰合并凝血危局 启动MDT

近两年,卢女士因为持续性黄疸、腹水被诊断为肝硬化失代偿期,随后辗转至吉林省肝胆病医院肝病内科七疗区求治。在闫焕杰主任的细致评估下,结合病史与检查结果,卢女士被诊断为慢性肝衰竭中期,由此开启了长期规范化的治疗之路。

2025年初,卢女士突发中上腹绞痛,疼痛如潮水般迅速向腰背部放射,两天后她黄疸急剧升高,病情加重,情况危急。不得已,她再次来到肝病内科七疗区就诊,入院检查结果不乐观:凝血酶原活动度(PTA)骤降至27.2%,胆红素水平亦显著上升,提示凝血功能严重受损。次日,肝病内科七疗区主治医师刘婉婷为卢女士进行了胆道水成像等相关检查,结果显示“肝内外胆管扩张”,病情复杂而凶险。面对这一危重局面,闫焕杰果断申请启动多学科会诊(MDT),一场与时间赛跑的生命保卫战就此拉开序幕。

多学科双会诊定策 力破危局

在首次MDT会诊中,消化内镜科、麻醉科等相关科室专家经过审慎评估,一致认为卢女士处于肝衰竭中期,凝血功能指标极低,手术风险极高,当前并不具备手术条件。为确保安全,专家们建议先行保守治疗,待凝血等关键指标有所恢复后,再在麻醉支持下进行ERCP治疗。然而,当天晚上,卢女士腹痛及背部放射痛症状急剧加重,黄疸进行性加深,医护人员当晚给与其3次止疼针,且患者血压持续下降,血压最低曾下降到72/40mmHg多,出现了感染性休克。经疗区对症治疗后,症状仍未明显缓解,病情存在进一步恶化的危险。

面对这一危急态势,闫焕杰向副院长刘百坤申请启动急诊MDT会诊。为全力挽救患者生命,在院领导的协调下,相关科室专家进行二次紧急会诊。大家在认真听取闫焕杰的病情汇报后,经过严谨而深入的讨论,最终果断决定:立即在麻醉支持下为患者实施ERCP手术,并针对术中可能遇到的紧急情况,制定周密的应急预案。

精准内镜取石 重获健康

为确保手术万无一失,消化内镜科主任邹永军操刀,凭借精湛技术精准施术;麻醉科主任王志茹全程驻守手术室,严密监测患者生命体征,精准调控麻醉用药及凝血管理。同时,数位肝病内科专家也在现场严阵以待,随时准备提供紧急支援。

在多学科团队的紧密协作下,手术顺利完成。术后,卢女士凝血功能逐步改善,胆红素水平明显下降。经过一周精心的对症治疗与护理,卢女士顺利康复出院,重获新生。

点亮患者希望灯塔 无尽感激

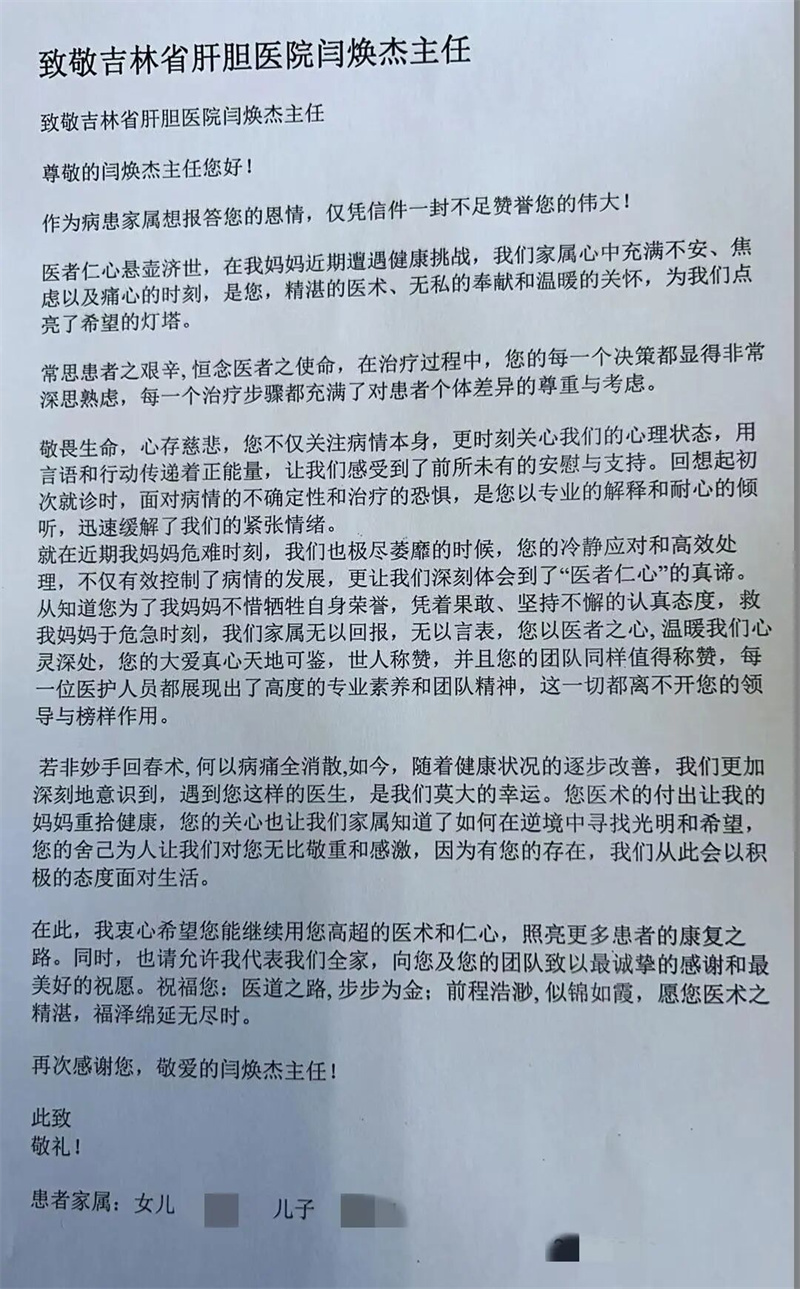

住院期间,卢女士逐渐了解到,自己的手术背后凝聚着医护人员顶着巨大风险与压力的全力付出——他们以专业与担当,甚至以职业生命为赌注,为她奋力搏出生机。

出院之际,她特意委托自己的儿女写了一封感谢信并送至疗区。信中,家属将闫焕杰及医护团队精湛的医术与无微不至的关怀,比作照亮患者黑暗困境的希望灯塔,字里行间流露出对全体医护人员发自肺腑的敬重与谢意,感恩他们以仁心仁术托起了生命的曙光。

环环相扣除危机 铸就奇迹

谈及此次救治成功的经验时,闫焕杰首先表示,这无疑是多学科团队通力协作、并肩作战的胜利成果。她认为,卢女士的案例极具代表性,它深刻验证了一个事实:对于肝衰竭合并严重并发症的患者而言,多学科协作(MDT)绝非可选项,而是关乎生死的“生存题”。

从影像科精准定位结石位置,为治疗指明方向;到麻醉科创新凝血管理方案,在术中构建起一道坚固的生命防线。再到内镜科微创技术极致发挥,于细微处化解危机——正是每个环节环环相扣、无缝衔接,才共同为患者赢得了宝贵的生机,创造了生命的奇迹。

(肝病内科七疗区周蕾 供稿)